Wie Plattform-Design die Nachfrage lenkt

28. November 2025

Foto: Leonard Rackowitz

Digitale Plattformen haben starke wirtschaftliche Positionen in vielen Industrien eingenommen. Eine neue Studie von Dr. Leonard Rackowitz (University of Hamburg Business School, Universität Hamburg) und Ola Haampland (University of Inland Norway), zeigt anhand eines weltweiten Musik-Streaming-Datensatzes, inwieweit die Benutzeroberfläche die Nachfrage auf Plattformen steuert.

Digitale Plattformen sind zu einem zentralen Bestandteil unseres Online-Lebens geworden. Von sozialen Medien und Suchmaschinen bis hin zu Plattformen für E-Commerce, Reisen, Essenslieferung und Streaming: Sie fungieren als Vermittler für eine Reihe von Angeboten. Im Gegensatz zu physischen Märkten, deren Sortiment durch begrenzte Regalfläche beschränkt ist, können digitale Plattformen eine nahezu unbegrenzte Auswahl anbieten – vor allem bei digitalen Gütern. Ihre Benutzeroberfläche funktioniert dabei wie eine digitale Regalfläche und strukturiert die Vielzahl an Optionen. Da sich manche Plattformen zu starken und etablierten Marktakteuren entwickelt haben, stellt sich die Frage, inwieweit ihre Entscheidungen hinsichtlich der Benutzeroberfläche Auswirkungen auf Nutzerentscheidungen haben. Diese wiederum können über Erfolg oder Misserfolg von Anbietenden auf der Plattform entscheiden.

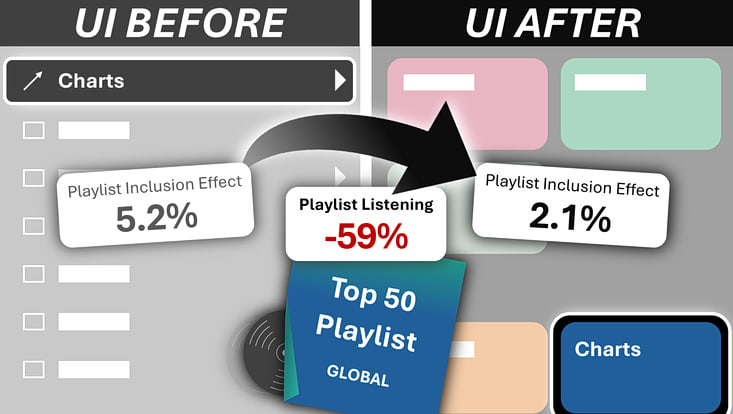

Um dieser Frage nachzugehen, analysierten die beiden Forscher Dr. Leonard Rackowitz, Habilitand an der Professur für Marketing und Medien, University of Hamburg Business School, Universität Hamburg, und Ola Haampland, University of Inland Norway, wie sich eine weltweit durchgeführte umfassende Neugestaltung der Benutzeroberfläche von Spotify auf den Konsum einzelner Playlists in 38 Ländern ausgewirkt hat. Durch das Update erhielten die beliebten „Top 50“-Playlists eine weniger auffällige Darstellung als vorher. Unter anderem wurde die „Charts“-Kategorie, die die „Top 50“-Playlists beinhaltet, von der höchstplatzierten zu einer von vielen Kategorien im vereinheitlichten Kachel-Design. Außerdem waren die Playlists nach dem Update durch ein erweitertes Angebot an personalisierten Playlists einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt.

Die Analysen ergeben, dass der Konsum dieser Playlists nach dem Update um mehr als die Hälfte zurückging. Der sogenannte „Inclusion Effect“ – also der Zuwachs an Streams für Songs, die die Eintrittsschwelle zur globalen „Top 50“-Playlist überschreiten – sank von 5,2% auf nur noch 2,1%, ein Rückgang um 59%. Bei den länderspezifischen „Top 50“-Playlists, die den Konsum in den drei größten westlichen Märkten widerspiegeln, betrugen die Rückgänge 57% in den USA, 66% im Vereinigten Königreich und 64% in Deutschland. Diese Veränderungen haben wirtschaftliche Auswirkungen, da Streaming-Tantiemen basierend auf dem Anteil an den gesamten Streams auf der Plattform verteilt werden. Mit dem Update verschoben sich Marktanteile von Top-Songs auf ein breiteres Spektrum von Songs.

„Dies könnte die Marktposition von den führenden Musiklabels schwächen, die traditionell ihre Ressourcen auf die Produktion von Hits konzentrieren und daher ihre Strategien an einen zunehmend fragmentierten Musikmarkt anpassen müssen“, so Dr. Rackowitz. „Die Studie zeigt zugleich, dass Künstlerinnen, Künstler und andere Rechteinhabende profitieren, wenn ihre Songs in vorteilhaft präsentierte Playlists aufgenommen werden.“

Spotify entscheidet sowohl über die Darstellung der Playlists in seiner App als auch über die Zusammenstellung der eigenen Listen. Die Kriterien für die Songauswahl sind dabei in vielen Playlists für Außenstehende nicht vollständig transparent. Mit dem „Discovery Mode“ bietet Spotify Rechteinhabenden die Möglichkeit, eine bevorzugte, aber nicht garantierte Berücksichtigung in bestimmten algorithmischen Empfehlungen zu erhalten – im Gegenzug zu einer reduzierten Auszahlungsrate für die auf diese Weise generierten Streams.

Mit dem Aufstieg digitaler Plattformen sehen sich die Marktteilnehmenden somit sowohl mit neuen Chancen als auch Herausforderungen konfrontiert. Einerseits haben digitale Plattformen Markteintrittsbarrieren für Anbietende dramatisch gesenkt. Während in der CD-Ära Veröffentlichungen maßgeblich von Entscheidungen von Plattenfirmen sowie vom Handel abhängig waren, können heute so viele Kunstschaffende wie noch nie ihre Musik einem weltweiten Publikum zugänglich machen. Allein auf Spotify werden täglich mehr als 100.000 neue Songs hochgeladen. „Plattformnutzende profitieren nicht nur von einem kostengünstigen, häufig sogar kostenlosen Zugang zu einem vielfältigeren Angebot, sondern auch von der Möglichkeit, dieses selbst zu erweitern“, hebt Dr. Rackowitz hervor. „Andererseits konkurrieren dadurch so viele Anbietende wie nie zuvor um die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer – und das auf nur wenigen relevanten Plattformen.“ Die Benutzeroberfläche lenkt diese Aufmerksamkeit und wird damit zu einem einflussreichen Instrument von Plattformen auf digitalen Märkten. Sie beeinflusst individuelle Nutzerentscheidungen, Wettbewerb und die Verteilung wirtschaftlichen Wertes. Da dieser substanzielle Einfluss in den Händen weniger Plattformen konzentriert ist, stellt sich aus gesellschaftlicher und politischer Sicht die Frage, wie viel Transparenz im Hinblick auf Plattformentscheidungen notwendig ist.

Zur Studie über Plattform-Design:Rackowitz, L., & Haampland, O. (2025). The sound of salience: How platform design impacts consumption. Information Economics and Policy, 71, 101144.